ウクライナ避難民受け入れと多文化共生への道

ウクライナ避難民の受け入れ支援

2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻をきっかけに、2022年4月、日本政府は避難民の受け入れや生活支援の措置を発表しました。日本国内では現在に至るまで、2,747人を受け入れています(2025年1月31日時点)。

熊本県玉名郡の「玉東町(ぎょくとうまち)」も、受け入れを実施している自治体の一つです。

GOJOplusは、公益財団法人日本財団の支援を受け、玉東町役場と協働でウクライナ避難民受け入れ支援事業「Orange Network Project(オレンジネットワークプロジェクト)」(※以降、ONP)をスタート。

2022年8月より、合計6世帯17名の玉東町での受け入れを開始しました。

受け入れにあたっては、ONPの公式サイトで日本語、ウクライナ語、ロシア語の3か国語での避難民向け応募フォームを公開し、応募世帯ごとに2度の面談を行いました。

玉東町は、東京や大阪などの都市部と違い、自然豊かな田舎町です。面談では、避難希望の方々がイメージする日本と玉東町にギャップがないか、日本語を学習する意思があるかなど、来日後のミスマッチが発生しないよう丁寧な対話を心がけました。

役場との連携を密に行い、ウクライナ避難民のサポートを包括的に行ったこともあり、全世帯が1年以上、玉東町での生活を続けています。

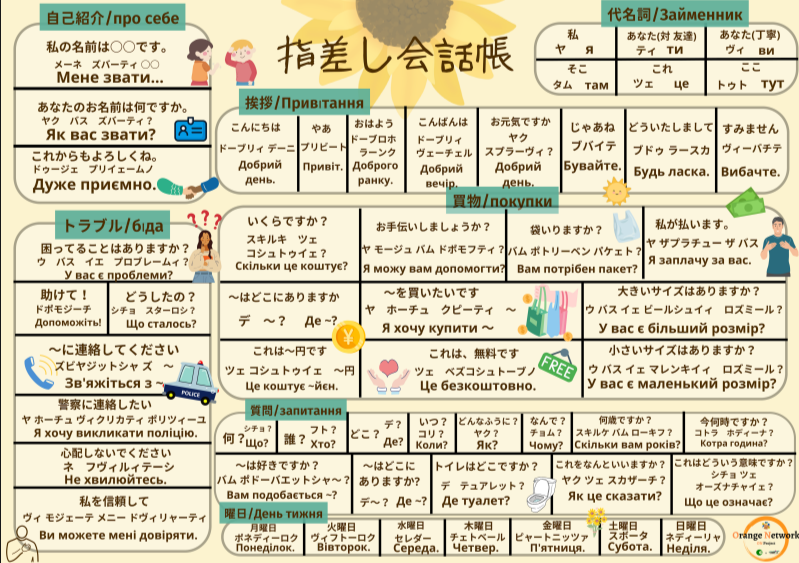

地域の協力と理解があってこそ共生できるとの考えから、ウクライナ避難民受け入れ時には住民に向けた説明会や、町民と避難民が指さしで会話できる資料配布なども行いました。

受け入れ当初は、避難民が避難先で安心安全な生活を送ることを第一に考え、生活に必要な支援を中心に実施。避難生活の長期化を見据えて、避難民が支援に依存することなく自立し、地域住民と共存しつつ社会の一員として生活できることを目標とした支援計画も立て、日本語教育、就労就学、異文化理解、多文化共生促進などを含めた支援も行いました。その結果、多くの世帯が生活や仕事に必要な日本語を習得し、自立に向けた生活をすることができるようになっています。

外国籍住民への支援の広がり

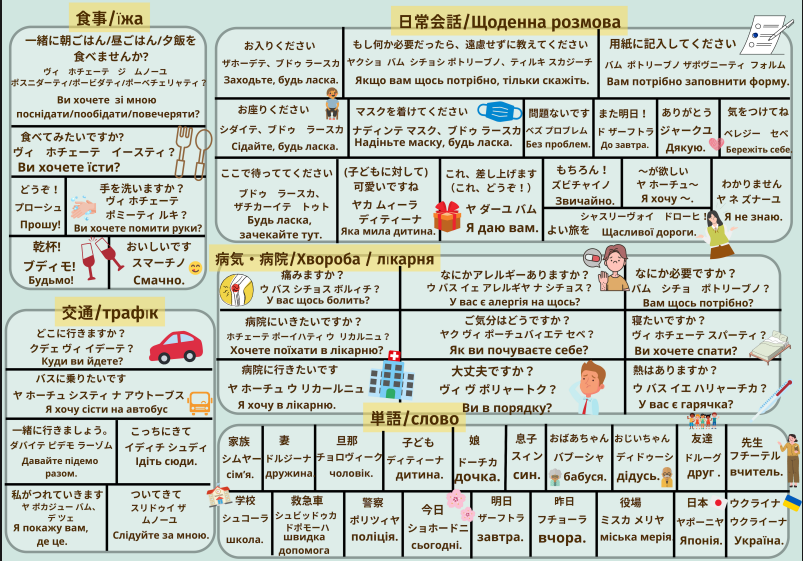

ウクライナ避難民が来日して1年経った頃、税金や健康保険、日本の教育システム、災害等について役場の職員が説明を行うフォローアップオリエンテーションを2日間にわたって実施しました。オリエンテーションでは、相手に配慮した伝わりやすい言葉で話す「やさしい日本語」や、英語・ウクライナ語翻訳を活用し、参加者の理解促進に努めました。

地域の外国籍住民も対象にしたところ、税金や保険、在留資格等について知りたい技能実習生など複数の参加者が集まり、支援の幅を広げる必要があることを認識しました。

そのことから、地域の外国籍住民や、外国籍住民にかかわる人々が誰でも利用できる「外国人相談窓口」を2024年10月に開設。生活上の困りごとを抱える外国籍住民を適切な支援につなげることを目標に、就学や就労を含む個別相談や、日本社会の仕組みや文化を理解し、日本の社会サービスに自らアクセスするための資料作成なども行っています。

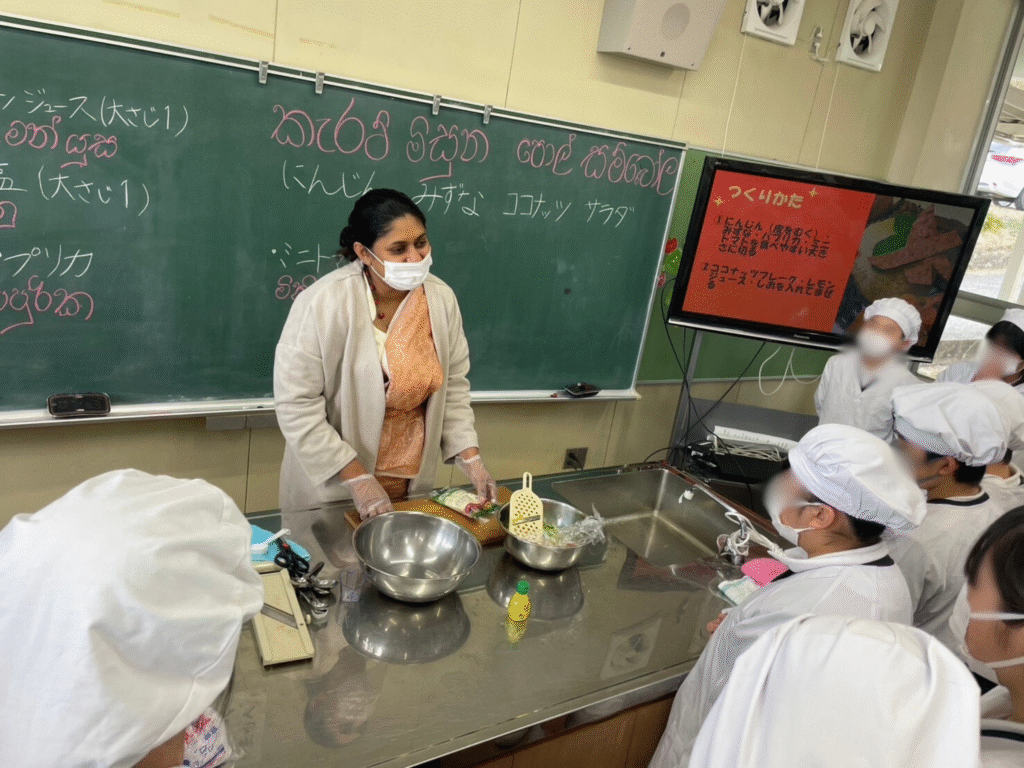

また地域住民と外国籍住民の共存・共生を目指して、町民向けには、やさしい日本語講座や異文化理解講座などを実施。その他にも、町内の小中学校にて、外国籍住民が自国の生活や食事などについて授業や調理実習を通して紹介する多文化共生授業を行うなど、町民が彼らについて知り、コミュニケーションをとるきっかけづくりも積極的に行っています。

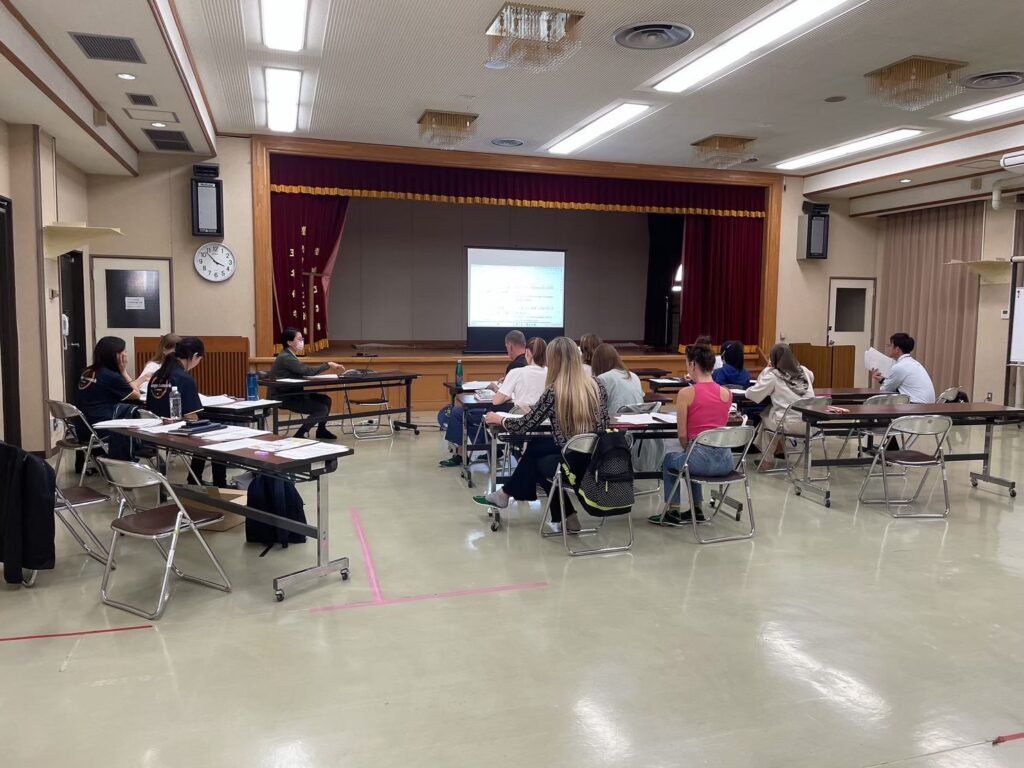

また、2023年7月より定期的に開催している日本語カフェでは、日本の文化や習慣を多く取り上げており、外国籍住民が地域で生活する上で必要な日本語を学びながら、日本や町について知るきっかけづくりも行っています。年に数回は、初詣やお花見などの実際に日本文化を体験できるイベントも開催しています。

外国人受け入れハンドブックの作成

日本では、これまで国として寛大的に避難民を受け入れた経験がほとんどなく、本事業の実施においてもはじめは手探り状態でした。どのように日本へ呼ぶのか、日本到着後の日本語教育や就労、就学はどうするのかなど、役場の方々とともにTo Doリストを作成し、すでに受け入れを行っている自治体や団体に連絡を取り、情報収集を行いました。

本事業を通じて得た避難民受け入れのノウハウを広く活用してほしいとの思いから、「外国人受け入れハンドブック」の作成を行いました。ありがたいことに、多くの自治体やNPO団体などからお問い合わせをいただき、少しずつ広まりつつあります。

(外国人受け入れハンドブックについてはこちら)

ウクライナ避難民とこれからの多文化共生

ウクライナ避難民の受け入れから約2年半、現在は全世帯が日本で就労し、「ウクライナ避難民」から「地域に住む外国人」へと認識も変わってきています。私たちや町民が一方的に彼らを支えているのではなく、普段の生活や仕事を通じて、お互いに良き友人・隣人として助け合っているのだということを実感する機会も増えてきました。その一つが、2024年10月にウクライナに帰国した家族の引っ越しを手伝った際のこと。

家には、町民の方々の好意で寄せられた家具やおもちゃがたくさんあり、家族が愛されていたことを改めて感じました。また、家族の一人であるウクライナ人の女の子(当時4歳)が「大きくなったら日本に帰ってきて保育園の先生とお友達に会いたい」ときれいな日本語で話してくれるなど、ウクライナ避難民と町営住宅の住民・保育園関係者どちらからも“再会とウクライナの平和”を願う言葉が多く聞かれました。小さなコミュニティだからこそ築くことができる、互助の絆を感じました。

ウクライナ避難民の方々への日本財団からの支援は、日本に来て3年で終了するため、今年度中に日本財団からの生活支援金がなくなります。

ですが、税金や保険、日本国内での子どもの進学など、日本で生活するための制度や知識にまだ課題を抱える人も多くいます。今後も、「外国人相談窓口」や日本語カフェ等の仕組みを活用して、地域で暮らす外国人を支援していく必要があります。

また、地域の方々に向けても異文化理解講座を実施し、町で暮らす外国人や、彼らと簡単な日本語でコミュニケーションをとる「やさしい日本語」の存在を知ってもらうことで、町民と外国籍住民がお互いに住みよい暮らしをできるよう活動を継続しています。

ウクライナ避難民の支援をきっかけに広がりつつある多文化共生の輪を、これからも推進していきたいと考えています。