地域に住む外国人と町民をつなぐ日本語カフェ

日本語カフェとは?

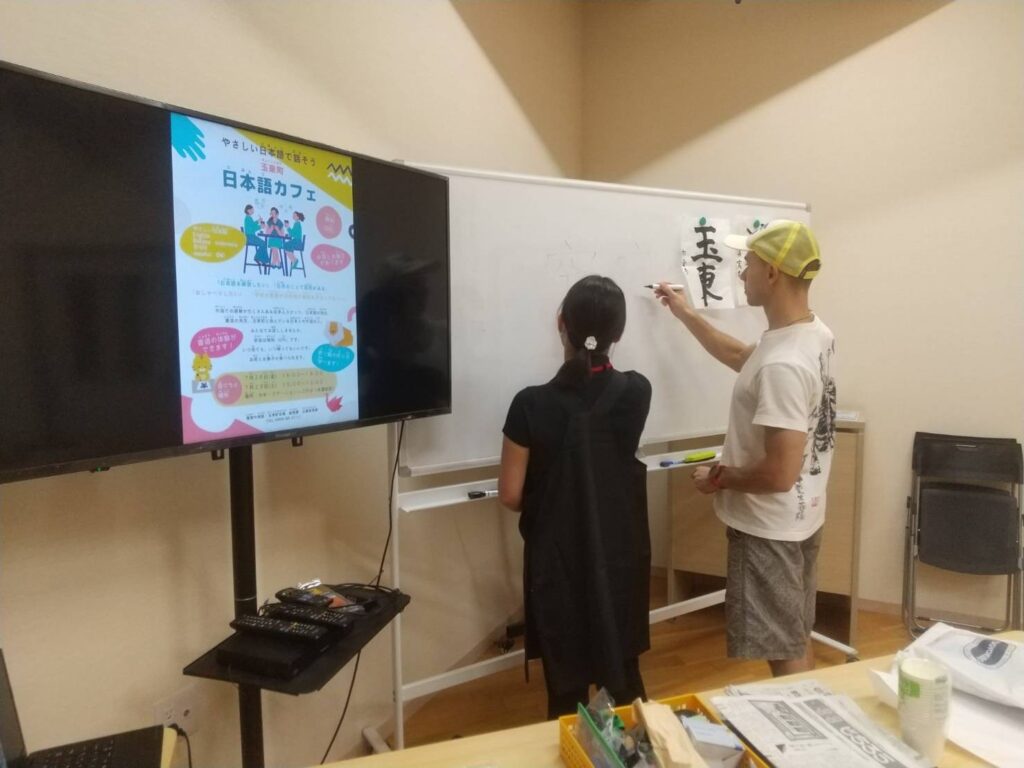

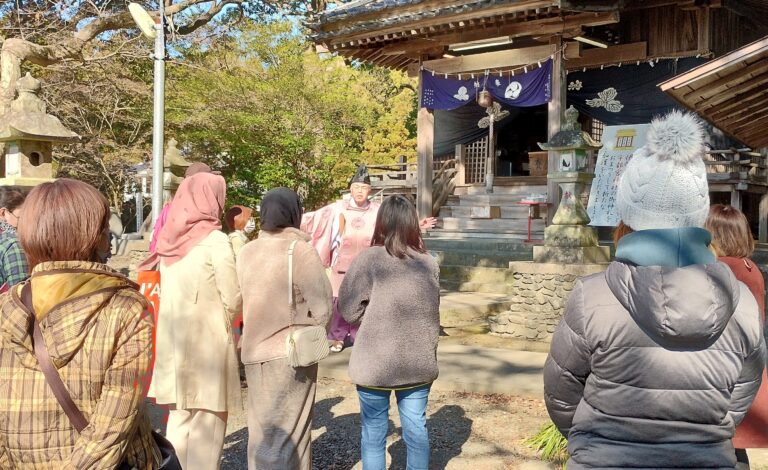

玉東町では、2023年7月より毎月2回(火・土)、外国籍住民が地域ボランティアの日本語カフェサポーターとの交流を通して、日本文化や慣習、防災、日常の日本語などに触れる機会を提供する「日本語カフェ」と、年に数回、日本語能力検定試験(JLPT)対策として文法や漢字などを学ぶ「日本語教室」を実施しています。また、地域に住む外国人が日本の文化を実際に経験する機会として、数カ月に一度、初詣、花見、登山などの日本文化に触れるイベントも開催しています。

日本語カフェを担当しているのは、ウクライナ避難民受け入れ支援事業から始まった「Orange Network Project(オレンジネットワークプロジェクト)」(※以降、ONP)のメンバーで、玉東町役場と一般社団法人GOJOplusのスタッフです。メンバーの中には、日本語講師の資格を持つメンバーも2人います。

日本語サポーターの養成

玉東町での日本語教育は、2022年8月のウクライナ避難民の受け入れがきっかけでした。日本に避難し、生活するためには日本語が必要であったため、まずは日本語教師を雇って少人数クラスでの日本語教育からはじめました。

2023年7月より、日本文化の理解や地域住民と交流する機会をもっと増やすため、ONPメンバーを中心に日本語カフェをスタート。インドネシアの方など町に住む外国人も参加してくれるようになり、そういった方々へのサポートも広げていきたいと考えるようになりました。また、自分たち日本語支援者だけでなく、町民の方たちともつながり、お互いにコミュニケーションを取ることが多文化共生につながるとの思いから、「日本語カフェサポーター」の養成を目的に町民に向けた説明会を開催しました。

その後、実際に応募してくださった方々に、異文化理解や、やさしい日本語の学習、日本語カフェの見学などを含めた4日間の養成講座を実施しました。2023年と2024年で20名以上が受講し、当時小学6年生だったメンバーを含む数名が、積極的に日本語カフェに参加してくれています。

ウクライナ避難民受け入れをきっかけに地域に住む外国人に興味を持ち、直接声を聞きたいとの思いで集まってくださった方も多く、お茶やお菓子を片手に笑顔で話している様子を見ると、こちらも嬉しくなります。

日本語を学ぶということ

日本語は、ひらがなだけでも46字あり、そのあとに濁点と半濁点、拗音(「やゆよ」など)や、促音「っ」の小さい文字、カタカナ、さらには2,000〜3,000もの漢字が待っているという非常に複雑な言語です。日本人でも読めない漢字もありますし、そこに高いハードルを感じるのは当然といえます。一般的には、生活できるレベルの日本語を習得するまでには6カ月ほどかかると言われていますが、もちろん個人差があります。

一部のウクライナ避難民の方々のように、日本や日本語に触れるのは初めてで最低限生活できるようになりたい人もいれば、もともと興味があり母国で日本について学んだ後に来日し就労を目指している人など、個々のニーズや日本語レベルが全く違うからです。その他にも、信仰などによって特定の食材を食べられない場合などには、日本語が読めなければスーパーでの買い物が難しいという現状もあります。一言で日本語を学びたいといっても、本当にさまざまな理由・目的があるのです。

また技能実習生として働きながら日本語を学ぶとなると、なかなか時間が取れなかったり、余裕がなかったりして、思うように学習できないこともあります。日本で長く働くためにはJLPTでN2レベル以上の日本語力が求められることが多いため、JLPT対策に特化した日本語教室は今後も必要だと考えています。

近年、地方でも核家族化が進み地域のつながりが希薄化する傾向にあります。玉東町においても、地域のイベントが途絶えていったり、横とのつながりの場が少なくなってきていたりします。そんな中、日本語カフェが新たな「地域の集いの場」的な存在になることを期待しています。

地域日本語カフェとしての広がり

日本語カフェで意識しているのは、堅苦しく学ぶ場ではなく、友達に会いに来るように、仕事の息抜きになるように、とにかく楽しく時間を過ごしてもらうことです。実際に、お互いを知りたいという気持ちから自然な会話が生まれ、町民の方々との横のつながりや絆が生まれています。これまで何度かイベントを開催していますが、開催時には日本語学習者が熊本市や町外など他の地域に住む知人・友人にも声をかけてくれて、参加者が20名を超えることもあります。

今後は、外国籍住民のためだけではなく、町民約5,200人が気軽に外国の人たちと交流できる地域に開かれた場としてカフェやイベントを開催し、参加者たちが国籍や文化、世代を越えてつながることで多文化共生を広げていきたいと考えています。お互いを理解・尊重し、「外国人」「日本人」といったの枠組みを越えた「玉東町民」としてつながるような関係性を目指しています。

【日本語カフェサポーターの声】

玉東町の回覧板で日本語カフェサポーター養成講座の存在を知り、説明会に参加しました。ウクライナ避難民受け入れの話は知っていて、直接お話ししたい気持ちもあったので、少し勇気はいりましたが養成講座を受講してサポーターになろうと決めました。はじめは、とにかく顔と名前を憶えてもらえるように、日本語カフェがあるごとに毎回参加していました。それが習慣となって、実際にお話しするのも楽しくて、今でも必ず参加するようにしています。家族と離れて暮らしている方も多いので、困ったときに何でも相談できる日本でのおばあちゃんと孫のような関係になれればいいなと思っています。

日本語サポーターを始めるまで、ウクライナ以外の外国人の方が町にたくさんいるということを知りませんでした。彼らは介護施設などでも活躍していて、私たちが支えるだけではなく、支えてもらっている側面もあるんですよね。町で暮らしている人の中には、彼らの存在は知っているけれど、どうやって声をかけたら良いか、何を話したら良いか分からず一歩を踏み出せない人もたくさんいます。日本語カフェでの活動を通じて、町民の方に彼らのことをもっと知ってほしいと思っています。

【日本語カフェ参加者の声】

2022年に技能実習生として来日し、茨城県で1カ月間日本語を学んだあと玉東町に来ました。普段は、機械オペレーター、機械組み立ての仕事をしています。日本語や日本の文化を学びたいと思っていたところに役場から日本語カフェの案内が届き、参加することにしました。皆さん優しく接してくれて、日本語のレベルも上がってきてとても嬉しいです。日本の文化を体験できるイベントに参加するのも楽しみで、今年は初めて初詣に行きました。もっと色々と経験して、町の方ともコミュニケーションが取れるようになりたいです。

記事作成:一般社団法人GOJOplus